L’arte si collega sempre alla società e rispecchia i vari periodo storici. C’è chi è più legato a una visione accademica e chi si immerge nel mondo in modo attivo, come questa grande artista tedesca.

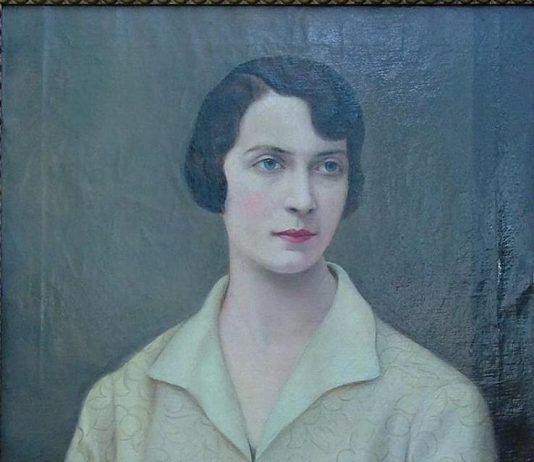

Khate Kollowitz

Nasce nel 1867 a Königsberg, quinta di otto figli (tre muoiono in tenera età) nati dal matrimonio del mastro muratore Carl Schmidt con Katharina Rupp, figlia di un predicatore della chiesa libera, nonché deputato alla Paulskirche. La sua è una famiglia progressista, con un padre appassionato di letteratura, un fratello impegnato politicamente e un nonno dalla profonda etica.

Nel 1881 viene assecondata dal padre nella sua aspirazione artistica e segue lezioni di pittura e incisione su rame. La si vede nei vicoli della sua città con un taccuino, per ritrarre contadini, operai e marinai al lavoro, con un’attenzione particolare alla vita degli “ultimi”.

Trasferitasi a Berlino all’età di 17 anni, s’iscrive a una scuola d’arte femminile indirizzandosi al disegno piuttosto che alla pittura.

Si fidanza con Karl Kollwitz, studente in medicina, che frequenta lo stesso circolo socialista del fratello Konrad. Nel 1889, spostatasi a Monaco, si rende conto che la sua strada è quella della grafica. L’illustrazione di una scena del romanzo Germinal di Emile Zola ottiene un riconoscimento che la riempie di soddisfazione e di nuove prospettive. Schiller e Goethe sono le sue letture preferite, Freiligrath (poeta lirico tedesco) e il naturalismo le sue fonti d’ispirazione.

Nel 1891 sposa Karl, che ha trovato impiego come medico statale, con lui vivrà a Berlino fino alla sua morte (19 giugno 1940) dando alla luce due figli: Hans nel 1892 e Peter nel 1896. Il marito cura operai e contadini: i due sono uniti dall’impegno sociale.

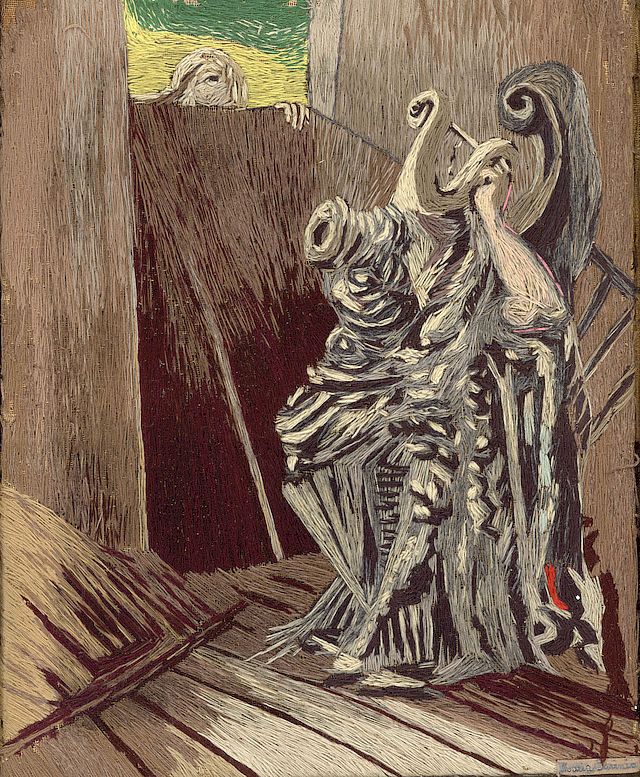

Produce litografie e acqueforti ispirandosi a opere drammatiche. Viene proposta per una medaglia d’oro, ma l’imperatore si rifiuta di concederla a una donna.

Tra il 1901 e il 1908 pone mano al ciclo intitolato “Guerra dei contadini”, un tema storico, interpretato come fallimentare tentativo rivoluzionario del popolo tedesco. Si ispira alle rivolte nel sud della Germania degli anni Venti del Cinquecento.

Nel frattempo compie alcuni viaggi: a Parigi, dove conosce Rodin e impara a scolpire, e in Italia, a seguito della vincita del premio “Villa-Romana” che le garantisce per un anno la permanenza in uno studio fiorentino.

Nel 1914 Khate inizialmente sostiene una guerra ritenuta di aggressione e di grande pericolo per la Germania, così da impegnarsi subito nella Commissione Ausiliaria Femminile. Il figlio minore Peter, di 18 anni, osteggiato dal padre e non bloccato dalla madre, decide di andare in guerra volontario, ma muore sul fronte occidentale. La perdita del figlio e la morte di tanti giovani come lui gettano Käthe nella disperazione più profonda e la inducono a rivedere le sue idee su guerra, patria e nazione e ad aderire al pacifismo: ha un periodo di crisi e di stanchezza che le impongono una lunga inattività.

Nel 1917, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, l’esposizione presso la galleria di Paul Cassier di 150 opere, nonché le numerose mostre allestite in tutta la Germania la consacrano come artista.

Nel 1919, all’epoca della Repubblica di Weimar, entra all’Accademia delle Arti di Prussia. È la prima donna ad essere nominata membro di una così prestigiosa istituzione e a ricevere contemporaneamente il titolo di Professore. Nel 1928 ottiene la direzione della specializzazione in grafica.

Si dedica alla xilografia (tecnica d’incisione su matrice di legno), con un’intensa produzione a tema, rivolgendo sempre attenzione alle problematiche sociali.

Nel 1932 porta a termine il monumento dedicato al figlio morto. Si tratta di due enormi statue in granito, rappresentanti un padre e una madre chiusi nel loro dolore, che verranno poste nel cimitero militare di Roggevelde in Belgio.

Nel 1933, due settimane dopo la nomina di Hitler a cancelliere del Reich, a seguito della sottoscrizione del Dringender Appel stilato da socialdemocratici, socialisti e pacifisti in favore dell’unità delle sinistre, Käthe è costretta a lasciare l’Accademia delle Arti di Prussia e a subire le prime persecuzioni e perquisizioni. Per sottrarsi a un possibile arresto, sta per alcune settimane a Marienbad (Cecoslovacchia), ma poi decide di rimanere in Germania e torna a Berlino. Poiché non è ebrea e nemmeno esponente dell’arte cosiddetta “degenerata”, viene lasciata lavorare a condizione che le sue opere non siano esposte. Inizia un lungo “esilio interno” che la vede esclusa da tutte le manifestazioni culturali: i suoi lavori vengono rimossi dalle sale e dalle gallerie pubbliche e private, le cartoline, riproducenti temi della sua attività grafica, sequestrate. Kathe, nonostante le difficoltà, continua a lavorare.

La sua fama a livello nazionale e internazionale la salvano dalla deportazione in un campo di concentramento, per le sue idee socialiste e pacifiste.

Dal 1934 al 1935 produce il suo ultimo ciclo di litografie: “Della morte”.

Nel 1939 la Germania è di nuovo in guerra e Käthe è ormai è vecchia e stanca; disegna tuttavia ancora molto e attende a piccole sculture sul tema che più la coinvolge: quello della maternità. Le sue opere assumono un intento antimilitarista nel corso della seconda guerra mondiale, in cui perde il nipote Peter.

Nel 1943 si trasferisce a Nordhausen presso la ritrattista Margret Boening. Il 25 novembre la casa a Berlino, dove ha vissuto dal 1891, anno del matrimonio con Karl, viene distrutta dalle bombe e con essa anche molte sue opere e lastre di pietra. Verso la fine di luglio del 1945 si sposta a Moritzburg, nei pressi di Dresda, dove trascorre gli ultimi anni in profonda solitudine, alleviata dagli scambi epistolari con parenti e amici e dalla lettura di Goethe.

La perdita progressiva della vista le impedisce di continuare a disegnare.

Muore nel 1945.

La sua adesione al socialismo e l’attenzione per le classi operaie più disagiate, la porta a produrre opere di grande intensità e drammaticità.

Nel 1986 viene dedicato a lei il Museo Kathe Kollowitz, a Berlino.

“Non voglio morire… finché non avrò sfruttato fedelmente il massimo del mio talento e coltivato il seme che è stato posto in me finché non sarà cresciuto l’ultimo rametto.” (Käthe Kollwitz)